Archiv für das Monat: September, 2015

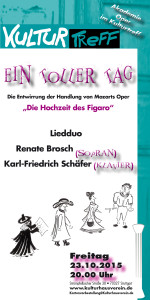

„Ein toller Tag“ – Die Entwirrung der Handlung von Mozarts „Figaros Hochzeit“

/in ProgrammLiedduo Renate Brosch – Karl-Friedrich Schäfer

Nach ihrem nachhaltigen Erfolg mit Wagners „Ring“ macht sich das Liedduo auf, die Handlungsfäden der Oper „Figaros Hochzeit“ zu entwirren – kein leichtes Unterfangen, denn es geht heiß her auf dem Schloss des Grafen Almaviva an diesem tollen Tag. Wer sich vor wem verstecken muss, wer an wem ein amouröses Interesse hat, welche Strategien im Einzelnen verfolgt werden: das erfahren Sie an diesem Abend ganz genau. Die Erläuterungen werden musikalisch virtuos mit allerlei Zitaten untermalt.

“Der Tod, das muss ein Wiener sein”

/in Programm

Eine bittersüße Wiener Abend-Unterhaltung in den Farben himmelblau bis rabenschwarz

Liedduo

Renate Brosch – Sopran und Rezitation

Karl-Friedrich Schäfer – Klavier und Akkordeon, Rezitation

PROGRAMM

Wien bleibt Wien (J. Schrammel)

An der schönen blauen Donau …….? (Johann Strauss)

Der Tod, das muss ein Wiener sein (Georg Kreisler)

An der Donau, wenn der Wein blüht (Strauss/Grothe/Melichar)

Das Glück is a Vogerl (Karl Kratzl)

-mein herz – (h. c. artmann)

Die Post (Franz Schubert D911/13)

– da schau her! – (h. c. artmann)

Tauben vergiften (G. Kreisler)

– Zuviel (Thomas Bernhard)

Im Prater blühn wieder die Bäume (Robert Stolz)

Valse noble Nr. 9, D 969 (Franz Schubert)

Wolgalied (Franz Lehár)

– naturbeschreibung – (Gerhard Rühm)

– ein gleiches nach goethe, eine umdichtung – (Gerhard Rühm)

Auf der Heide blühn die letzten Rosen (R. Stolz)

Als der Zirkus in Flammen stand (G. Kreisler)

– Unerfüllter Wunsch – (Thomas Bernhard)

Als der Zirkus in Flammen stand (2. Teil)

Der Ticker (G. Kreisler)

Pause

Valse noble Nr. 1, D 969 (F. Schubert)

Altes Wiener Fiakerlied

Tournedos Rossini (Bosart-Trio)

Das Mädchen mit den drei blauen Augen

(G. Kreisler)

– sonett – (Gerhard Rühm)

– blumenstück –

Frühlingsimprovisation frei nach Gerhard Rühm und Arnold Schönberg

Der Musikkritiker (G. Kreisler)

Richard Wagner – Der Ring in einem Satz

/in ProgrammTrotz unzähliger Deutungsversuche bleibt Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ für viele Nicht-Wagnerianer ein undurchschaubares Ereignis – ein weiterer Versuch auf den Pfaden von Loriot („Der Ring an einem Abend“), der englischen Musik-Komödiantin Anna Russel oder des unergründlichen Autors Ernst von Pidde („Der Ring im Lichte des deutschen Strafrechts“) lohnt sich also immer noch. Und für alle, die am Schluss immer noch nichts verstanden haben, wird zu guter Letzt mit trainierter Brünnhilden-Lunge die Zu sammenfassung verlesen: Der „Ring“ in einem Satz!

Rätsel der Romantik

/in ProgrammHugo Wolf: Mignon-Lieder / Robert Schumann: aus Fantasiestücke op. 12 / aus den Liederkreisen op. 35 und 39 / Wagner: Wesendonck-Lieder

Die Romantik ist gar nicht so „romantisch“, wie wir sie uns idealistischerweise vorzustellen gewohnt sind – auch voll von Ängsten, Sehnsüchten, Zweifeln – Rätseln! Dieses Programm begibt sich geradezu ins Herz der deutschen Romantik hinein mit all ihren damit verbundenen Themen: die geheimnisvolle Nacht, der dunkle, unergründliche Wald, das Verstummen der Lieder in Zeiten der Moderne, die Sehnsucht nach vergangenen, wahrscheinlich nie existenten Welten, die Heimatlosigkeit und Entfremdung des Menschen – aber auch der ekstatische Gefühlsrausch, das Märchen, die Träume…

Die Nachtigall

/in Programm… ein Märchen von Hans Christian Andersen

Das bekannte Märchen „Die Nachtigall“ führt in die Welt einer fast verlorengegangenen Magie und ist dennoch von großer kulturkritischer Aktualität. Es erzählt – humorvoll und tiefsinnig zugleich – von Tod und Wiedergeburt des Singens. Die beiden Hauptdarsteller, eine natürliche und eine künstliche Nachtigall, symbolisieren ihre jeweils ganz eigenen „Kunstwelten“ mit ihrem Publikum sowie ihren Kunstrichtern. Dabei ergeben sich erstaunliche Parallelen zu unserer modernen Kunstlandschaft mit ihrer verlorengegangenen Naivität, ihrem Kultursnobismus und ihrer geistigen und seelischen Verarmung.

In die Märchenerzählung eingefügt werden -quasi wie eine andere Art der Erzählung – Lieder und Klavierstücke von Robert und Clara Schumann, Gustav Mahler, Fanny Hensel, Johannes Brahms, Alban Berg, Anton Webern, Hugo Wolf und Antonín Dvórak.

PROGRAMM

Hans Christian Andersen: Die Nachtigall, Teil I

Clara Schumann O Lust, o Lust op.23,6 (H.Rollett)

Geheimes Flüstern hier und dort op.23,3 (H. Rollett)

Robert Schumann Die Lotosblume op. 25,7 (H. Heine)

Gustav Mahler Phantasie (aus „Don Juan“ von Tirso de Molina)

Fanny Hensel Nachtwanderer op. 7,1 (Eichendorff)

Gustav Mahler Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald (aus „des Knaben Wunderhorn“)

Johannes Brahms Nachtigall op. 97,1 (Reinhold)

Gustav Mahler

Ablösung im Sommer (aus „Des Knaben Wunderhorn“)

Lob des hohen Verstands (aus „Des Knaben Wunderhorn“)

PAUSE

Hans Christian Andersen: Die Nachtigall, Teil II

Alban Berg Die Nachtigall (aus „Sieben frühe Lieder“, Th. Storm)

Robert Schumann aus den Waldszenen op. 82, 7: Der Vogel als Prophet

Gustav Mahler Wo die schönen Trompeten blasen (aus „Des Knaben Wunderhorn)

Anton Webern

Der Tod (aus „Eight Early Songs“, M. Claudius)

Eingang op. 4,1 (Stefan George)

Hugo Wolf

aus dem Mörike-Liederbuch:

Auf eine Christblume I/II

Antonín Dvorák

Lied der Rusalka an den Mond aus der gleichnamigen Oper:

Mesícku nanebi hlubokém

Modest Mussorgsky – Eva Schorr – „Bilder einer Ausstellung“

/in ProgrammKarl-Friedrich Schäfer, Klavier

Im August 1873 starb unerwartet Mussorgskys Freund, der Architekt und Maler Viktor Hartmann. Auf Veranlassung des Musik- und Kunstkritikers Wladimir Stassow wurde im nächsten Jahr eine Gedächtnisausstellung mit Hartmanns Arbeiten eröffnet, nach deren Besichtigung Mussorgsky den Entschluss fasste, zu einigen der ausgestellten Zeichnungen und Aquarelle musikalische Illustrationen zu schreiben. So entstand innerhalb von etwa drei Wochen der großartige Zyklus für Klavier solo, die „Bilder einer Ausstellung“ mit zehn aneinandergereihten Stücken.

Hartmanns Originalbilder sind mit wenigen Ausnahmen nicht mehr zugänglich. Die Stuttgarter Komponistin und Malerin Eva Schorr hat 1967 wieder Bilder zu den zehn Musiktiteln nachempfunden, welche seit 1997 im Privatbesitz von Karl-Friedrich Schäfer sind.

In einem spannenden Konzert, bei dem vor der konzertanten Aufführung des gesamten Werkes sämtliche Bilder vom Interpreten kurzweilig beschrieben und mit zahlreichen Klangbeispielen erläutert werden, kann der Zuhörer sich zudem auch optisch durch die parallele „Ausstellung“ der entsprechenden Aquarelle von Eva Schorr anregen lassen.

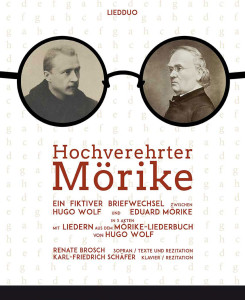

“Hochverehrter Mörike!”

/in Programmein fiktiver Briefwechsel zwischen Hugo Wolf und Eduard Mörike in 3 Akten – mit Liedern aus Hugo Wolfs Mörike-Liederbuch

Die Zeit verbrachte ich während der Fahrt zum Teil mit der Lektüre der Mörike’schen Briefe, von denen die erste Hälfte entschieden als schwach und ziemlich uninteressant gelten darf. Die andere Hälfte hat … meinen Beifall gefunden, obschon ich mir die Briefe origineller und geistreicher vorgestellt hatte. Ein gewisser altfränkischer Ton in ihnen drängt sich allzusehr vor. Wir “Modernen” empfinden eben anders. Ich glaube, wir hätten uns (Mörike und ich) doch nicht gut verstanden.

aus: Hugo Wolf: Briefe an Melanie Köchert, Mai 1895)

Ob Mörike und Wolf sich in einem Briefwechsel verstanden hätten oder nicht, wird man nie erfahren. Und dennoch läßt sich über das Mörike-Liederbuch Hugo Wolfs – eine der gelungensten Verbindungen zwischen Dichtung und Musik in der gesamten Liedliteratur – eine perfekte künstlerische Zusammenarbeit der beiden denken, die sich innerhalb eines regen Briefwechsels als “work in progress” entwickelt hätte. Es wäre vielleicht ein glücklicher Moment im Leben der beiden gewesen, denn Wolf hätte Mörike aus seiner Trägheit herausgerissen, Mörikes Naturell hätte sich mäßigend auf Wolfs hitziges Temperament ausgewirkt.

Der aus dieser Idee heraus entstandene fiktive Briefwechsel zwischen den beiden gewährt einen gewagten und spannenden Einblick in den Entstehungsprozess der ausgewählten Lieder.

Die glückliche Verbindung wäre natürlich nicht von Dauer und auch nicht ganz konfliktfrei gewesen, aber sehr anregend, enthusiastisch, innig, freundschaftlich, tiefsinnig, melancholisch, fantastisch und durchaus komisch – so reichhaltig wie das Mörike-Liederbuch selbst.

Programm:

1. Akt: Verzauberung

Im Frühling

Auf einer Wanderung

Der Knabe und das Immlein

Zitronenfalter im April

Auf eine Christblume I

Auf eine Christblume II

2. Akt: Fantastereien

Die Geister am Mummelsee

Nixe Binsefuß

Begegnung

Erstes Liebeslied eines Mädchens

Storchenbotschaft

3. Akt: Erfüllung

Verborgenheit

Der Genesene an die Hoffnung

An eine Äolsharfe

Gesang Weylas

Fußreise

Er ist’s

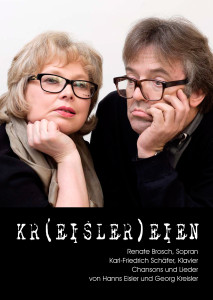

KR(EISLER)EIEN

/in Programm

Renate Brosch, Sopran – Karl-Friedrich Schäfer, Klavier

Chansons und Lieder von Hanns Eisler und Georg Kreisler … aufsässig, hinterfragend, mal politisch mal unpolitisch, heimlich und unheimlich komisch, zum Verzweifeln traurig, mal stock nüchtern mal unerträglich sentimental …(und überhaupt: sitzen beide nicht ganz nebenbei und heimlich auf den Schultern des großen Franz Schubert?).

Die beiden Österreicher sind sich nur einmal in Hollywood im Exil begegnet, als Kreisler beim Film mit Charlie Chaplin zusammenarbeitete. Chaplin pfiff ihm die Filmmusik für „Monsieur Verdoux – Der Frauenmörder von Paris“ vor, Kreisler schrieb sie auf Notenpapier und brachte sie zu Hanns Eisler, der die Orchestrierung besorgte.

Capriccio italiano

/in ProgrammArrangements für Sopran und Akkordeon

Werke von Händel, Scarlatti, Caccini, Bellini, Rossini, Donizetti, Bizet und Verdi

Belcanto (italienisch: schöner Gesang) bezeichnet in der musikalischen Fachsprache einen Gesangsstil, der einer bestimmten, virtuosen Technik des verzierten Singens bedarf, die zwischen dem Ende des 17. und dem Anfang des 19. Jahrhunderts in Italien gepflegt wurde. Die bedeutendsten Komponisten des Belcanto im 19. Jahrhundert waren Bellini, Donizetti, der frühe Verdi und – allen voran – Rossini. Sie schrieben in ihren Kompositionen das auf, was ihre Vorgänger an verzierendem Beiwerk von den Sängerinnen und Sängern als Eigenleistung erwartet hatten. Bei Rossini waren diese Verzierungen durchaus nicht verbindlich vorgegeben, sondern konnten – je nach Geschmack oder den Fähigkeiten bzw. dem Charakter der Stimme entsprechend – verändert werden. Alle folgenden Komponisten eiferten Rossini nach, dem großen Leuchtstern jener Epoche. Bellini fällt dabei durch sein lyrisches, fast aristokratisches Pathos auf und Donizetti lässt mit seinem vulkanischen Ungestüm den frühen Verdi bereits erahnen.

Die außergewöhnliche Idee, Vokalwerke aus jener Zeit für Akkordeonund Sopran zu bearbeiten, entstand selbstverständlich in Italien – in Ermangelung eines Klaviers, aus einer Sommerlaune heraus (capriccio: Laune, Extravaganz). Es lag nahe, italienische Arien und Arietten aus der erwähnten Epoche auszuwählen, da sich die geschmeidige, volkstümlich beeinflusste Melodik dieses „Canto Popolaresco“ in Verbindung mit seinen charakteristischen Begleitfiguren ideal für das „atmende“ Akkordeon eignet, das ein vielfältiges Spektrum an Farben entfaltet und dabei eine ganz ungewohnte Verbindung mit der klassisch geschulten Sopranstimme eingeht.

Das Programm gibt es seit 2011 auch auf CD

Interessante Links

Hier findest Du ein paar interessante Links! Viel Spaß auf unserer Website :)Seiten

Kategorien

Archiv

- Mai 2025

- März 2025

- November 2024

- September 2024

- Juni 2024

- März 2024

- Februar 2024

- September 2023

- August 2023

- Februar 2023

- Oktober 2022

- März 2022

- November 2021

- Oktober 2021

- Juni 2021

- März 2021

- März 2020

- Februar 2020

- Dezember 2019

- November 2019

- Oktober 2019

- Juli 2019

- April 2019

- Januar 2019

- Mai 2018

- Januar 2018

- September 2017

- Februar 2017

- November 2016

- September 2016

- November 2015

- Oktober 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- April 2015

- Januar 2015

- Oktober 2014

- Juli 2011

- Oktober 2008

- Oktober 2005

- September 2005

- September 2001

- November 1999

- September 1998

- Oktober 1997

- September 1995

- Oktober 1994

- September 1994